勝林院本堂

魚山大原寺勝林院は長和2年(1013)に寂源によって、声明を用いた天台宗の念仏修行の道場として創建されました。約90年のちに良忍が天台声明大原流を大成するとともに来迎院が創建すると、二つの本堂を中心として僧坊が建立され、多くの僧侶が声明の研究研鑽をする拠点となりました。こうして勝林院と来迎院を中心とした大原東部の寺院群は、魚山大原寺と総称されるようになります。

勝林院は火災や水害のたびに再建されてきました。現在のお堂は安永7年(1778)に再建されたもの。幅七間・奥行六間の総欅造りで屋根は木の板を重ねて葺いた杮葺です。欄間や蛙股などに彫り込まれた立体的な彫刻は当時の木彫技術の素晴らしさを今に伝えています。

本尊 証拠の阿弥陀

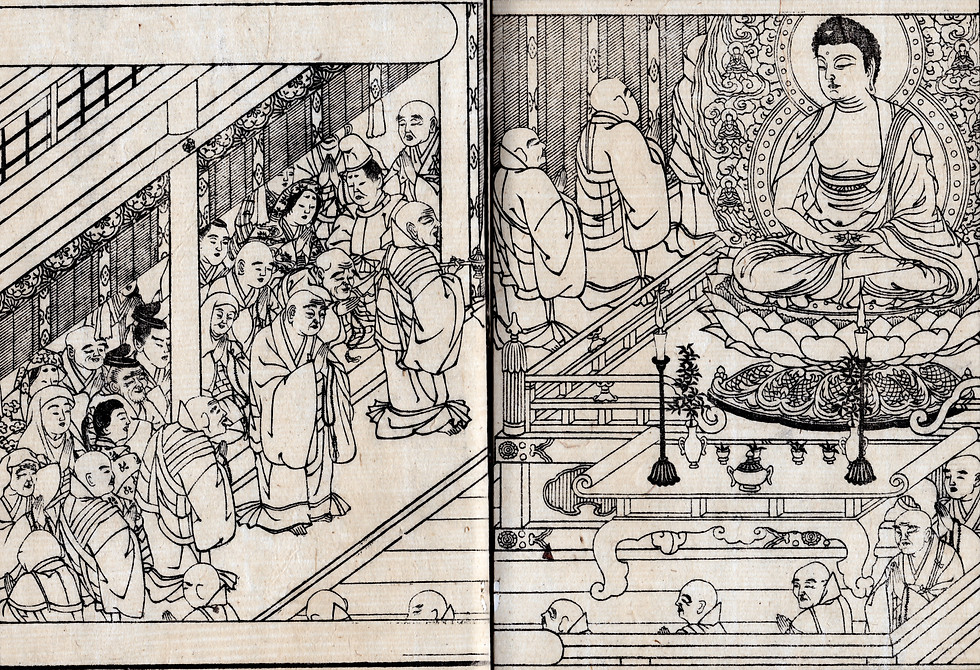

お堂の中央に安置されている本尊の阿弥陀如来坐像は「大原問答」の折りに奇瑞を示したことから「証拠の阿弥陀」と通称されています。

文治2年(1168)、勝林院住職の顕真が法然をまねいて、延暦寺・金剛峯寺・東大寺などの高僧らとともに念仏の教えについて問答を交わしました。法然は白熱する論議の中で、念仏を唱えれば極楽浄土へ往生できると経典を引用しながら説きました。すると本尊が光を放ち、法然の主張が正しいと証明したのです。集まっていた多くの聴衆たちは、どんな人でも等しく極楽往生できることができると知り、大いに喜んで三日三晩絶えることなく念仏を唱え続けたといいます。

天台声明

声明とは、法要の中で経典を歌のように唱える宗教音楽で、インドから中国を経て日本に伝えられました。記録が確認出来る、日本における最初の声明を用いた法要は東大寺の大仏開眼法要です。

天台声明は平安時代に円仁が中国から比叡山へと声明を伝えたことから始まります。旅行雑誌などでは勝林院が天台声明発祥の地と紹介されているものもありますが、これは明確な誤りです。比叡山に伝わった声明は、天台声明という一つの流派として伝承されていました。そののち良忍が天台声明大原流を大成したため、大原寺は “大原流” 声明の伝承拠点として発展することとなりました。

大原寺の住職たちは宗派を超えて声明の伝授をおこなったため、現在でも浄土宗や浄土真宗などの声明には、大原流の影響が色濃く残っています。

また声明は謡曲や浄瑠璃などの古典邦楽に対して大きな影響を与えたことが知られています。つまり魚山大原寺は、古典邦楽の聖地と言い換えることもできるでしょう。